宽禁带半导体,如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN),相较于传统硅基半导体,具备更高的击穿电场、更快的开关速度、更低的导通电阻以及更好的高温稳定性等特性,这些优势使其在新能源汽车的电机控制器、车载充电机(OBC)、直流-直流变换器(DC - DC)等关键部件中展现出巨大的应用潜力。

近年来,宽禁带半导体市场在新能源汽车产业蓬勃发展的强劲带动下,迎来了前所未有的发展机遇。众多半导体企业加大研发投入,推动宽禁带半导体技术不断创新和突破。从材料制备工艺的优化,到器件设计水平的提升,再到封装技术的改进,宽禁带半导体的性能和可靠性得到了显著提升,成本也在逐步降低,进一步加速了其在新能源汽车市场的普及。

据市场研究机构预测,未来几年宽禁带半导体在新能源汽车领域的应用将持续攀升,市场规模有望突破数百亿美元。随着各大半导体企业加速布局宽禁带半导体产业,一场围绕新能源汽车核心技术的变革正悄然展开。

在此背景下,PCIM 展会作为电力电子领域的重要盛会,汇聚了众多宽禁带半导体行业的领军企业与创新力量。《变频器世界》与PCIM Asia Shanghai携手合作,特别开辟本次专题,邀请参展企业分享他们在宽禁带半导体在新能源汽车应用方面的最新技术成果、市场洞察以及未来发展规划,旨在为行业人士提供一个全面了解宽禁带半导体在新能源汽车领域发展动态的窗口,共同推动新能源汽车产业的高质量发展。(本次专题分两期先后刊登,企业顺序不分先后)

陈伟雄——三菱电机半导体中国区市场总监

陈伟雄——三菱电机半导体中国区市场总监

黄红光——三菱电机半导体中国区xEV应用技术经理

黄红光——三菱电机半导体中国区xEV应用技术经理

三菱电机

1、请简要介绍一下贵公司的基本情况。

陈伟雄:三菱电机创立于1921年,是全球知名的综合性企业。截止2025年3月31日的财年,集团营收55217.11亿日元(约368亿美元)。作为一家技术主导型企业,三菱电机拥有多项专利技术,并凭借强大的技术实力和良好的企业信誉在全球的电力设备、通信设备、工业自动化、电子元器件、家电等市场占据重要地位。尤其在电子元器件市场,三菱电机从事开发和生产半导体已有69年。其半导体产品更是在变频家电、轨道牵引、工业与新能源、电动汽车、模拟/数字通讯以及有线/无线通讯等领域得到了广泛的应用。

2、禁带半导体在新能源汽车应用中面临诸多技术挑战,如材料制备、器件设计、封装工艺等。贵公司在这些方面有哪些独特的技术突破或创新成果?能否举例说明?

黄红光:三菱电机的策略是“ 垂直整合创新”——从衬底到系统级方案全链条可控,其技术突破本质是“ 以可靠性换渗透率”,通过材料、设计、封装的三重迭代,在车规级严苛环境下实现宽禁带半导体的真正落地,未来竞争焦点将转向超宽禁带材料与人工智能驱动的健康管理融合。

三菱电机独创的沟槽栅结构SiC MOSFET(Trench MOS)通过特殊的JFET掺杂技术、沟槽底P阱结构以及侧P阱结构设计,在沟槽栅结构中形成了高品质的栅极氧化层膜,实现了高可靠性的栅极特性:高Vth电压可最大限度地减少了由于噪音引起的故障,并提高了高温下的稳定性;抑制Vth漂移,防止长期使用中的功率损耗退化。同时,相比于平面栅结构,沟槽栅结构改善了超过50%的RonA性能,使导通电阻(RonA)降低至1.8 mΩ · cm2。目前三菱电机已经发布了750V 和1200V两种电压等级的SiC MOSFET芯片产品,它们都具有高Vth、低Ron和低开关损耗的特点。

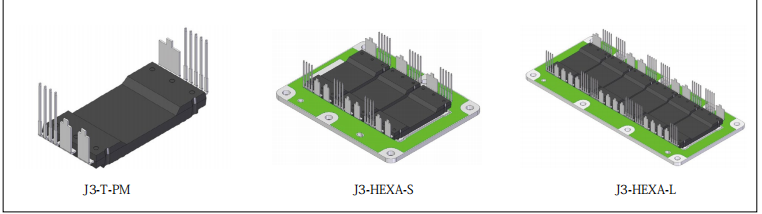

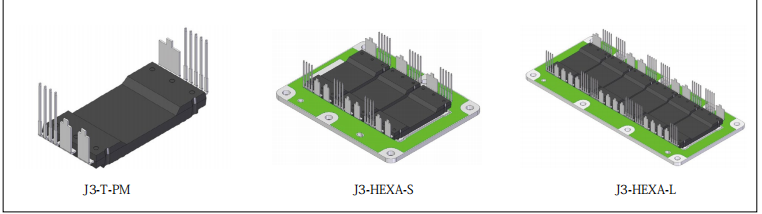

模块设计方面,通过采用绝缘基板一体型压注模技术,J3-T-PM 可有效改善散热问题,与原先产品相比热阻降低了约30%。DLB(DLB: Direct Lead Bond)技术直接将芯片键合到电极上,有助于使芯片表面温度保持均匀,并降低其表面最高温度,有助于优化芯片尺寸,与引线键合方式对比,既有效减少了寄生电感,也提高了功率循环寿命。

3、目前,碳化硅和氮化镓是宽禁带半导体在新能源汽车领域应用较为广泛的两种材料。贵公司在碳化硅和氮化镓技术的研发上,有哪些侧重和优势?

模块设计方面,通过采用绝缘基板一体型压注模技术,J3-T-PM 可有效改善散热问题,与原先产品相比热阻降低了约30%。DLB(DLB: Direct Lead Bond)技术直接将芯片键合到电极上,有助于使芯片表面温度保持均匀,并降低其表面最高温度,有助于优化芯片尺寸,与引线键合方式对比,既有效减少了寄生电感,也提高了功率循环寿命。

3、目前,碳化硅和氮化镓是宽禁带半导体在新能源汽车领域应用较为广泛的两种材料。贵公司在碳化硅和氮化镓技术的研发上,有哪些侧重和优势?

黄红光:三菱电机在SiC和GaN技术研发上采取了差异化的战略布局:SiC聚焦大功率功率器件,核心应用为电动汽车主驱动系统;GaN则主攻应用于移动通信和卫星系统的微波射频器件,其技术优势体现在材料制备、器件设计、封装工艺及产业链协同等多个维度。

SiC技术:除了前面谈到的独创的SiC MOSFET芯片技术外,在量产能力方面,三菱电机即将量产搭载最新一代SiC MOSFET的应用于电动汽车等领域的功率模块。产能扩张方面,在2026年前投资2600亿日元,用于功率半导体的扩产,并新建8英寸SiC专用晶圆工厂,将SiC产能扩大至2022年的30倍。封装工艺方面,除了继续采用压注模封装技术和DLB互连技术外,芯片背面采用银烧结技术,提高散热效率和可靠性。产业链合作方面,与Nexperia进行了SiC功率半导体的合作,并投资于Coherent公司的SiC业务以确保稳定的SiC晶圆供应。

GaN技术:以高频、高效的射频器件为核心,聚焦5G/6G基站和卫星通信,通过超高集成度功放产品和前端模块抢占新兴基建市场。

对于下一代半导体产品的未来布局方面,三菱电机投资了Ga2O3晶圆制造商Novel Crystal Technology,布局下一代超宽禁带材料。

4、目前,新能源汽车市场竞争激烈,不同车企对宽禁带半导体产品的需求也存在差异。贵公司如何根据不同客户的需求,提供定制化的产品或解决方案?在客户服务和技术支持方面有哪些经验和做法?

4、目前,新能源汽车市场竞争激烈,不同车企对宽禁带半导体产品的需求也存在差异。贵公司如何根据不同客户的需求,提供定制化的产品或解决方案?在客户服务和技术支持方面有哪些经验和做法?

黄红光:三菱电机在新能源汽车宽禁带半导体领域,通过多种方式满足不同客户的需求,并提供优质的客户服务和技术支持。

多样化产品及解决方案:技术路线:三菱电机采用双技术路线,针对不同应用场景提供特定化产品。针对800V高压平台的xEV主驱系统,依托独创沟槽栅SiC MOSFET技术,第4代沟槽结构将结合8英寸晶圆量产,加速车规级芯片迭代,并开发相应的1300V SiC模块。而对于400V中压平台的xEV主驱系统,三菱电机开发了专用的RC-IGBT芯片与模块产品,其采用了三菱电机独特的CSTBTTM技术,实现了极低的通态电阻,高集成度的RC-IGBT也会进一步发展,有助于模块尺寸的减小和装配成本的降低。

产品系列:提供多种规格的车规级功率芯片与功率模块,满足不同车型和功率需求。下一代电动汽车专用功率模块J3系列产品中,1300V SiC MOSFET模块针对800V电压平台,而标准的5mm×5mm的1200V SiC芯片的导通电阻RDS(ON)可做到9mΩ;750V RC-IGBT芯片和模块则针对400V电压平台应用,已开始陆续提供业界较大电流规格的400A和560A RC-IGBT芯片样品。RC-IGBT模块和SiC模块采用同一通用封装,支持并联使用扩大系统容量,具有多样化产品阵容,非常有利于应用厂家的一体化平台设计。此外J3-T-PM 半桥模块和J3-HEXA全桥模块(带散热器)可满足客户的各种应用需求,覆盖300kW以下功率范围。

产品系列:提供多种规格的车规级功率芯片与功率模块,满足不同车型和功率需求。下一代电动汽车专用功率模块J3系列产品中,1300V SiC MOSFET模块针对800V电压平台,而标准的5mm×5mm的1200V SiC芯片的导通电阻RDS(ON)可做到9mΩ;750V RC-IGBT芯片和模块则针对400V电压平台应用,已开始陆续提供业界较大电流规格的400A和560A RC-IGBT芯片样品。RC-IGBT模块和SiC模块采用同一通用封装,支持并联使用扩大系统容量,具有多样化产品阵容,非常有利于应用厂家的一体化平台设计。此外J3-T-PM 半桥模块和J3-HEXA全桥模块(带散热器)可满足客户的各种应用需求,覆盖300kW以下功率范围。

客户服务和技术支持:三菱电机在中国设有销售服务公司,日本工厂技术专家与本土化技术人员紧密合作,能够快速、灵活地响应中国客户多样化的需求,提升客户满意度。

5、您如何看待当前宽禁带半导体在新能源汽车领域的发展趋势?未来几年,您认为该领域将面临哪些机遇和挑战?

陈伟雄:宽禁带半导体能有效提升新能源汽车电驱系统的效率并缩小产品体积,目前已广泛应用于新能源汽车领域。随着制造工艺进步、材料成本下降,加上在性能上相比硅基器件更具优势,未来几年有望在中端价位车型中实现普及。

在全球新能源汽车产销量最大的中国市场,目前正涌现大量新开发项目,且未来增长预期非常可观。这对我们来说是一个极具吸引力的战略机遇。

当前,整车厂商纷纷开始自主研发功率模块,这一趋势给我们带来了明显挑战。面对中国市场的快速变化,我们需要重新思考并调整产品策略,同时销售具有特色的功率模块和先进技术的晶圆,以应对客户自主设计带来的市场变化。

在当前激烈的市场竞争中,产品成本控制和供应链稳定性已成为我们必须提升的核心竞争力。三菱电机8英寸SiC晶圆厂将于2025年11月开始运营。该工厂采用全工序自动化输送系统,建立了高度智能化的高效生产线,能够满足车规级产品的大规模量产需求。更重要的是,三菱电机已与全球领先的碳化硅材料供应商Coherent达成战略合作,确保了8英寸SiC衬底的稳定供应,这一合作将有效保障其产能的长期稳定性,为市场提供持续可靠的供应保障。

练俊——赛米控丹佛斯高级大客户经理

练俊——赛米控丹佛斯高级大客户经理

赛米控丹佛斯

1、请简要介绍一下贵公司的基本情况。

练俊:赛米控丹佛斯是一家家族企业,于2022年由赛米控和丹佛斯硅动力合并而成。赛米控丹佛斯是全球电力电子领域的技术领导者。公司下设3个事业部:汽车,工业,解决方案和一个芯片工厂,提供用于汽车,可再生能源和工业领域广泛的产品和服务。赛米控丹佛斯拥有广泛的产品组合,产品范围涵盖半导体器件、功率模块、模组和系统。电流从 数安培到数千安培,额定电压等级可涵盖从24V到3600V。

2、宽禁带半导体在新能源汽车应用中面临诸多技术挑战,如材料制备、器件设计、封装工艺等。贵公司在这些方面有哪些独特的技术突破或创新成果?能否举例说明?

练俊:赛米控丹佛斯拥有多种独特的封装技术,充分发挥半导体器件的性能,满足新能源车高可靠性的应用。DBB技术(Danfoss Bond Buffer®)技术以铜键合和银烧结替代传统连接工艺,极大提升模块的可靠性,同时降低欧姆损耗,适配碳化硅高功率高频特性。DPD 技术(Direct Pressed Die Technology®)通过直接压接系统,实现低热阻并减小热机械应力,增强模块可靠性。SP3D(ShowerPower® 3D)技术优化冷却效果,独特的水道结构降低热阻,同时提高机械强度。激光焊接技术保障端子高可靠键合,提高功率密度。塑模外壳提供可靠防护,抵御复杂环境影响。DSS及柔性层技术则能减小模块杂散电感,抑制电压尖峰,适配高电压平台,降低故障风险。

通过以上行业领先的封装技术,我们开发了适合碳化硅/氮化镓的功率模块,助力宽禁带半导体在新能源汽车电驱系统高效、稳定运行。

3、贵公司的宽禁带半导体产品或解决方案在新能源汽车领域已经取得了哪些实际应用案例?这些案例中,产品或解决方案为客户带来了哪些显著的效益?

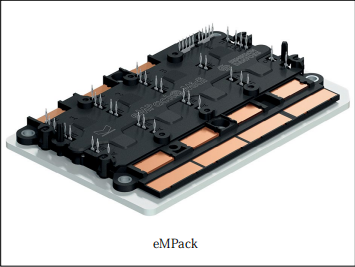

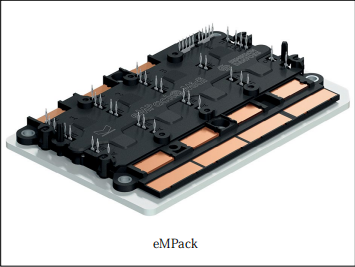

练俊:赛米控丹佛斯拥有面向新能源汽车应用的全面产品线,其中DCM1000与eMPack 功率模块是颇具代表性的产品。

DCM 1000X兼容硅IGBT和碳化硅MOSFET芯片,适配400V/800V不同平台,能够实现高功率密度与高效率的能量转换,为新能源汽车的电力系统提供稳定可靠的技术支撑。

在合作方面,赛米控丹佛斯已与德国宝马汽车制造商达成合作,为其电动车控制平台供应eMPack碳化硅功率模块。这款eMPack作为三相全桥模块,内部集成了最高达10个并联的碳化硅MOSFET芯片,性能表现十分出色——最大可输出900A的电流,适配400V/800V电驱系统,最大输出功率能达到750kW。

得益于碳化硅MOSFET的低导通电阻和高频特性,eMPack在800V平台下可使系统效率提升约5%-8%,这一效率提升直接转化为车辆续航能力的增强,能帮助电动汽车续航里程延长10%-15%,充分满足新能源汽车对高效能、长续航的核心需求。

在合作方面,赛米控丹佛斯已与德国宝马汽车制造商达成合作,为其电动车控制平台供应eMPack碳化硅功率模块。这款eMPack作为三相全桥模块,内部集成了最高达10个并联的碳化硅MOSFET芯片,性能表现十分出色——最大可输出900A的电流,适配400V/800V电驱系统,最大输出功率能达到750kW。

得益于碳化硅MOSFET的低导通电阻和高频特性,eMPack在800V平台下可使系统效率提升约5%-8%,这一效率提升直接转化为车辆续航能力的增强,能帮助电动汽车续航里程延长10%-15%,充分满足新能源汽车对高效能、长续航的核心需求。

4、您如何看待当前宽禁带半导体在新能源汽车领域的发展趋势?未来几年,您认为该领域将面临哪些机遇和挑战?

练俊:宽禁带半导体在新能源汽车领域的发展,核心在于性能目标与实际场景的精准匹配。这种匹配并非一味追求参数极致,而是要在成本与效果间找到平衡——毕竟客户需求涵盖四驱、单驱、不同车型及800V系统等多种场景,唯有灵活适配才能应对挑战。

从技术路线看,800V电池系统已成为明显趋势,这一领域中碳化硅占据主流,IGBT应用较少,主要受限于效率与成本的综合考量;而在众多传统系统中,IGBT与碳化硅开始形成并存格局,具体选择哪条技术路线,本质上是对效率与成本的权衡。

值得注意的是,碳化硅的效率价值在过去五年发生了质变:从“ 锦上添花”跃升为“ 不可或缺”。在当前竞争格局下,若无法实现效率的极致优化,几乎难以在市场中立足。

在可靠性与使用寿命方面,评估体系也在升级。过去主要依赖功率循环测试等标准方法评估架构可靠性,如今已能通过详细的使用寿命数据与驾驶工况数据,先模拟分析架构匹配度,再精准输出寿命消耗数据---这不仅要求满足客户的高目标,更推动封装技术必须针对碳化硅特性进行专项改进。

从技术路线看,800V电池系统已成为明显趋势,这一领域中碳化硅占据主流,IGBT应用较少,主要受限于效率与成本的综合考量;而在众多传统系统中,IGBT与碳化硅开始形成并存格局,具体选择哪条技术路线,本质上是对效率与成本的权衡。

值得注意的是,碳化硅的效率价值在过去五年发生了质变:从“ 锦上添花”跃升为“ 不可或缺”。在当前竞争格局下,若无法实现效率的极致优化,几乎难以在市场中立足。

在可靠性与使用寿命方面,评估体系也在升级。过去主要依赖功率循环测试等标准方法评估架构可靠性,如今已能通过详细的使用寿命数据与驾驶工况数据,先模拟分析架构匹配度,再精准输出寿命消耗数据---这不仅要求满足客户的高目标,更推动封装技术必须针对碳化硅特性进行专项改进。

设计集成层面,封装优化的终极目标是服务于整个系统的集成效率。因此,易于安装的灵活性、多功能性(比如电容器的额外安装可能性)及其他辅助功能变得至关重要,毕竟功率模块到车辆、车辆到驱动系统的每一步集成,都伴随着大量成本,优化这些环节能显著降低整体成本。

最后,供应链安全是汽车行业的底线要求。汽车产业年产量达百万级别,一旦因某类零部件短缺导致生产中断,损失将极为惨重,这也是原始设备制造(OEMs)对供应链安全高度重视的核心原因。

Jiahao Niu——安森美碳化硅技术专家

Jiahao Niu——安森美碳化硅技术专家

安森美

1、请简要介绍一下贵公司的基本情况。

Jiahao Niu:安森美(onsemi, 纳斯达克股票代号:ON)成立于1999年,公司关注汽车和工业终端市场的大趋势,致力推动汽车功能电子化和汽车安全、可持续电网、工业自动化以及5G和云基础设施等细分领域的变革创新,打造更美好的未来。安森美提供高度差异化的创新产品组合以及智能电源和智能感知技术,包括MOSFET、图像传感器、碳化硅系列(EliteSiC)等80,000余种元器件产品以及遍布全球的供应链,各大主要市场的数万客户都在使用安森美的智能电源和感知技术,驱动未来科技以创造更安全、更清洁、更智能的世界。安森美遍布全球的分布网络包含19个生产工厂、43个设计中心和8个解决方案工程中心。安森美被纳入纳斯达克100指数和标普500指数,2024年全年收入71亿美元。

2、禁带半导体在新能源汽车应用中面临诸多技术挑战,如材料制备、器件设计、封装工艺等。贵公司在这些方面有哪些独特的技术突破或创新成果?能否举例说明?

Jiahao Niu:安森美在宽禁带半导体(尤其是SiC)领域通过全产业链技术创新,系统性解决了新能源汽车应用中的核心挑战。

在材料制备方面,我们实现了从6英寸到8英寸晶圆的技术跨越,通过收购GTAT等战略举措提升衬底生长与外延工艺的稳定性,8英寸晶圆较6英寸单位面积芯片数量显著增加,理论上降低单片芯片成本约30%。同时,我们通过垂直整合从衬底、外延到晶圆制造的全流程,将衬底缺陷率控制在行业领先水平,为器件高性能奠定基础。

在器件设计方面,EliteSiC系列迭代至M3e平台,通过元胞结构革新和晶圆减薄工艺,导通损耗降低 30%、关断损耗降低50%,同时保持优异的抗短路能力。例如,M3e MOSFET 在800V主驱逆变器中,可使同等尺寸系统输出功率提升20%,或减少20% SiC材料用量,直接降低客户成本。

在封装工艺方面,我们推出VE-Trac™ Direct SiC模块,采用单面水冷与银烧结技术,实现芯片到冷却液的直接散热路径,散热效率提升40%,满足车规级高温可靠性要求。此外,Top Cool封装将散热焊盘移至顶部,使散热器直接与器件贴合,解决传统封装中热量通过 PCB传导的效率瓶颈,功率密度提升25%以上。

3、随着新能源汽车对性能要求的不断提高,宽禁带半导体技术也在不断迭代升级。贵公司如何保持技术领先地位?在研发投入、人才培养和产学研合作方面有哪些举措?

Jiahao Niu:安森美始终将技术创新作为保持宽禁带半导体领域领先地位的核心驱动力,通过持续的研发投入、专业化人才团队建设以及深度的产业协同,不断推动技术迭代与应用落地。

在技术领先策略上,我们聚焦于全产业链的垂直整合与技术突破。一方面,构建了从碳化硅衬底生长、外延、晶圆制造到封装测试的端到端供应链能力,实现对产品质量、成本和交付的全程掌控,这一优势使我们能够快速响应市场需求并保障供应稳定性。安森美是世界上少数提供从衬底到模块的端到端SiC方案供应商,包括SiC球生长、衬底、外延、器件制造、同类最佳的集成模块和分立封装方案。另一方面,通过器件结构与工艺的持续优化,推动碳化硅技术不断升级——例如,最新一代EliteSiC M3e MOSFET通过元胞结构创新,将导通损耗降低30%、关断损耗降低50%,同时支持更高功率密度与系统效率;我们也在积极布局沟槽栅技术,计划在第四代产品中全面应用,进一步突破性能上限。

在研发投入方面,安森美将研发重点聚焦于关键性能指标突破,如降低导通电阻(RSP)、优化开关损耗、提升高温可靠性等,确保产品在能效、功率密度等核心维度领先行业。同时,配置先进的仿真工具和测试设备,支持从器件设计到系统级验证的全流程研发。在产能布局上,我们扩建碳化硅制造基地,进一步提升先进技术的量产能力;通过收购SiC JFET技术业务,补足产品矩阵,加速在新兴领域的技术落地。

人才培养是技术创新的根基。安森美组建了一支涵盖材料、器件、工艺、封装、仿真等全领域的专业化团队,核心成员拥有数十年宽禁带半导体行业经验。同时,我们注重跨领域人才整合,将功率半导体、智能感知等领域的技术经验赋能碳化硅研发,形成协同创新优势。安森美深度联动产业链上下游与行业生态。与大众、现代等全球主流车企建立长期战略合作,通过联合技术评估、共同定义产品需求,将车企的应用场景反馈直接融入研发环节,加速技术从实验室到量产的转化(如为800V高压平台定制的SiC解决方案已在多款车型中落地)。此外,我们积极参与车规级碳化硅器件认证标准的研究与制定,推动行业技术规范统一;与高校、研究机构合作探索前沿材料与工艺,为下一代技术储备基础研发能力。

4、公司的宽禁带半导体产品或解决方案在新能源汽车领域已经取得了哪些实际应用案例?这些案例中,产品或解决方案为客户带来了哪些显著的效益?

Jiahao Niu:安森美的宽禁带半导体产品在新能源汽车领域已实现广泛落地,与众多全球主流车企及 Tier 1 供应商达成深度合作,在主驱逆变器、车载充电器(OBC)、DC-DC 转换器等关键场景形成批量应用,为客户带来显著的性能提升与成本优化。

安森美与大众签署长期合作协议,其可扩展系统平台(SSP)下一代牵引逆变器电源解决方案采用EliteSiC M3e MOSFET。该产品通过元胞结构创新(条形结构较前代缩小65%)及晶圆减薄工艺,实现导通损耗降低30%、关断损耗降低50%,配合先进封装技术,使同等尺寸主驱逆变器输出功率提升约20%。

今年的上海车展上,新发布并使用SiC的800V平台的车型中,50%设计采用了安森美的方案。部分采用800V架构的国产电动汽车已具备“ 充电 5 分钟,续航200公里”的超快补能能力,这背后离不开SiC器件在主驱逆变器中的广泛应用。

5、目前,新能源汽车市场竞争激烈,不同车企对宽禁带半导体产品的需求也存在差异。贵公司如何根据不同客户的需求,提供定制化的产品或解决方案?在客户服务和技术支持方面有哪些经验和做法?

Jiahao Niu:安森美始终以客户需求为核心,通过灵活的产品矩阵、深度的技术协同与全链路服务体系,为不同车企提供定制化宽禁带半导体解决方案。

针对不同车企在电压平台(400V/800V)、功率等 级( 中 低 功 率 /大 功 率 )及 应 用 场 景( 主 驱 逆 变 器 、OBC、DC-DC 转换器等)的差异,安森美构建了覆盖650V-1700V电压范围的宽禁带半导体产品组合。例如,针对800V高压平台车型,提供1200V EliteSiC M3e MOSFET及VE Trac系列功率模块,通过降低30%导通损耗与50%关断损耗,满足高效快充与长续航需求;针对 400V 平台或经济型车型,提供650V SiC MOSFET及优化的IGBT方案,在平衡成本的同时保障能效提升。

基于客户对空间、散热及可靠性的差异化要求,安森美提供定制化封装方案:例如,为追求高功率密度的主驱逆变器,推出VE-Trac Direct SiC模块,采用直接水冷技术与银烧结工艺,散热效率提升40%,适配紧凑车身设计;为OBC等小型化场景,提供塑封压铸模封装(TMP),减少杂散电感并支持双面散热,满足轻量化需求。同时,通过Treo模拟混合信号平台的模块化架构,可快速集成传感器接口、电源管理等功能,为客户定制智能感知与电源控制一体化方案,缩短开发周期。

安森美还提供全流程技术工具降低客户集成难度。例如,Elite Power Simulator在线仿真工具与PLECS模型自助生成工具,可帮助客户在设计初期模拟不同 SiC 器件的系统表现,快速筛选适配方案。

6、您如何看待当前宽禁带半导体在新能源汽车领域的发展趋势?未来几年,您认为该领域将面临哪些机遇和挑战?

Jiahao Niu:安森美认为,当前宽禁带半导体(以碳化硅为核心)在新能源汽车领域正迎来技术渗透加速、应用场景深化、产业链协同升级的关键发展阶段。

在技术层面,随着新能源汽车对快充能力、续航里程的追求,800V高压架构已从高端车型向主流市场渗透。SiC器件因在高电压下的低开关损耗、高功率密度特

性,成为800V平台主驱逆变器、车载充电器(OBC)的核心选择。同时,400V与800V平台将长期共存,中低端车型仍以硅基器件为主,而高端车型和新势力品牌则加速800V+SiC的组合迭代。

除主驱逆变器外,SiC在OBC、DC-DC转换器、高压电池管理系统(BMS)等场景的应用持续深化。例如,安森美1200V EliteSiC M3e MOSFET通过降低30% 导通损耗和50%关断损耗,不仅适配主驱系统,还能满足OBC的高频快充需求,使充电效率提升至96%以上。此外,线控系统(转向、制动)中的位置传感器与SiC电驱的协同,进一步推动车辆智能化与电气化的融合。

纵观全球市场,新能源汽车渗透率的提升将直接拉动SiC需求,据TrendForce预测,2026年车用SiC功率器件市场规模将达39.4亿美元,占比74%。除乘用车外,商用车、特种车辆的电动化也将为SiC提供新增量。同时,SiC在快充桩、车载电源等配套设施中的应用,将形成“ 车-桩”协同的市场生态。这些都为宽禁带半导体在新能源汽车领域的发展奠定了基础。

宋浩——深圳爱仕特科技有限公司营销总监

宋浩——深圳爱仕特科技有限公司营销总监

爱仕特

1、请简要介绍一下贵公司的基本情况。

宋浩:深圳爱仕特科技有限公司2017年成立于深圳坪山,是国家高新技术企业、国家级“ 专精特新”小巨人,定位第三代半导体碳化硅(SiC)功率器件专家,业务贯穿“ 芯片设计—模块制造—系统方案”全链条。总部拥有4000㎡车规级洁净工厂,通过IATF16949、AEC-Q101与ISO9001/14001/45001三重体系认证,年产能10万只全桥模块并已出口欧美。核心团队由中科院、清华大学博士领衔,平均深耕半导体十五年,2016年率先在国内点亮第一代SiC芯片,2018年获深圳创新创业大赛新能源组一等奖,现已迭代至第四代低阈值平面栅工艺,第五代平面栅及第一代沟槽栅芯片技术研发同步推进。公司累计申请知识产权逾百项,其中已授权44项,产品矩阵覆盖650 V–3300 V电压段,推出62款SiC MOSFET分立器件、104款功率模块,已批量应用于新能源汽车主驱、充电桩、光伏储能、工业电源及智能电网。未来,爱仕特将依托持续迭代的芯片技术、模块化平台化开发能力与全球化服务网络,加速SiC功率器件产业化,为全球绿色能源高效转型提供高可靠、高功率密度的核心硬件支撑。

2、禁带半导体在新能源汽车应用中面临诸多技术挑战,如材料制备、器件设计、封装工艺等。贵公司在这些方面有哪些独特的技术突破或创新成果?能否举例说明?

宋浩:面对宽禁带半导体在新能源汽车中的材料、器件与封装三重挑战,爱仕特以“ 高压-微缩-良率-低感”四维突破形成闭环。在高压领域,通过独创的分压环技术攻克3300V耐压壁垒,成为国内唯一实现3300V/80A SiC MOSFET单管量产的企业,填补了国产空白。芯片工艺方面,第四代1200V/10mΩ产品达到国际一线水平,同等规格下芯片面积较国内同行缩小15%-20%,显著优化客户系统空间布局与散热设计。量产稳定性上,通过工艺窗口拉偏控制技术将SiC芯片综合良率稳定在90%以上,客户端累计装车量超100万台,器件可靠性测试实现2000小时0事故率,目前已累计交付SiC MOSFET超600万只,综合不良率严格控制在30ppm以内。模块创新层面则采用叠层母排端子结构和DBC布局优化,推出寄生电感仅2.5nH的车规级模块,实现了业内最小寄生电感模块,开关损耗比同规格产品减小50%。

3、目前,新能源汽车市场竞争激烈,不同车企对宽禁带半导体产品的需求也存在差异。贵公司如何根据不同客户的需求,提供定制化的产品或解决方案?在客户服务和技术支持方面有哪些经验和做法?

宋浩:爱仕特把“ 卖产品”升级为“ 卖生命周期解决 方案”,构在需求响应、联合开发到售后保障三大环节层层递进。首先,需求响应阶段由拥有平均8年以上应用经验的FAE团队提前嵌入客户设计流程,深度解析电压/电流参数、散热需求及成本目标,基于模块化设计平台可在3-6个月内完成定制开发。技术支持环节覆盖芯片选型、驱动电路、热管理仿真三大板块,工程师现场演示布线技巧,提供双脉冲测试、环路稳定性分析、热阻网络建模等深度服务,确保每一次仿真误差<3%。2024年为某新势力车企定制的1700V模块项目量产良率稳定在99.98%。售后体系配备7×24小时专家热线和远程故障诊断系统,48小时内完成备品发货;同时建立失效分析数据库,对每一例异常进行FTA和8D回溯,把单次解决升级为知识沉淀,确保客户产线全年停机时间趋近于零。

4、您如何看待当前宽禁带半导体在新能源汽车领域的发展趋势?未来几年,您认为该领域将面临哪些机遇和挑战?

宋浩:当前宽禁带半导体在新能源汽车领域正经历技术跃迁与场景裂变双重加速。技术端,800V高压平台普及推动碳化硅渗透率从2025年30%向2030年50%以上跃升,比亚迪、小米等车企更布局1000V及以上高压系统,碳化硅成为提升能效和续航的核心技术。市场端,2025年全球新能源车用碳化硅市场规模预计突破50亿美元,中国本土厂商份额从20%增至40%,应用场景从主驱逆变器扩展至OBC、DC-DC、空调压缩机、激光雷达电源等高压单元,高端车型单车价值量从2800元升至5600元,800V平台车型价值量再增30%。然而挑战亦随之升级:8英寸SiC衬底良率不足掣肘产能,车规验证周期因安全冗余被拉长至18个月,国际巨头专利壁垒层层设防。爱仕特认为唯有产业链协同提升国产衬底良率,共建车规测试标准,方能让技术红利快速普及。

5、随着新能源汽车产业的快速发展,宽禁带半导体市场规模不断扩大。贵公司对未来几年宽禁带半导体在新能源汽车领域的市场规模和增长趋势有何预测?

宋浩:我们预判,未来五年宽禁带半导体在新能源汽车领域将呈现“ 规模跃升、区域重构、成本拐点”三大特征:市场规模方面,全球新能源车用 SiC 功率器件有望从 2025 年的 50 亿美元跃升至 2030 年的 150 亿美元,年复合增长率超过 30%,届时将占整体 SiC 功率器件市场的 50% 以上;区域格局上,中国车企技术升级叠加供应链自主化战略,本土厂商市场份额有望突破 40%,商用车与光伏储能将成为核心增量来源;成本经济性方面,随着材料工艺成熟与规模效应释放,SiC 器件价格年均降幅约 15%,2024 年 1200 V 模块价格已逼近硅基 IGBT 的1.8 倍价差临界点,加速应用场景由电驱系统向车载充电

机(OBC)、DC-DC 转换器等全车电源渗透。到 2030 年,单车 SiC 功率器件价值量预计突破 4000 元,较现阶段增长约 150%。

6、在推动宽禁带半导体在新能源汽车领域的广泛应用方面,您认为行业还需要在哪些方面加强合作?贵公司在这方面有哪些规划和行动?

宋浩:产业链要真正打通,需在材料、标准与技术三大环节深度协同:上游联合衬底厂攻克8英寸晶圆良率瓶颈;中游推动车企与器件厂共建车规级测试标准;下游携手高校攻关超结SiC、双面散热封装等前沿技术。爱仕特已制定清晰行动路线:技术端,与吉利等主机厂共建800 V平台联合研发项目,开发高集成度模块;生态端,积极参与第三代半导体产业技术联盟标准制定,并向中小客户开放测试平台;产能端,扩建全自动模块工厂,目标年产能100万只模块,并计划于2026年启动8英寸SiC MOSFET芯片量产,实现技术与成本双优化。我们预判,当国产SiC模块成本降至硅基产品2倍以内,产业将迎来爆发式增长拐点。

李道会博士——北京昕感科技(集团)有限责任公司副总经理

李道会博士——北京昕感科技(集团)有限责任公司副总经理

昕感科技

1、请简要介绍一下贵公司的基本情况。

李道会:昕感科技聚焦于功率半导体的技术突破创新与产品研发生产,面向光伏储能、电动汽车、轨道交通、工业控制、智能电网等市场提供拥有自主知识产权、卓越品质、高可靠性的功率半导体产品,包括功率器件、功率模块、系统模组等。

昕感科技成立于2020年,总部设立在北京,同时在上海、深圳、江阴等地设立研发中心与制造基地,构建了全面的产品技术服务支持网络。公司拥有顶尖的人才团队,包括国家级重点引进人才,功率半导体龙头企业高管,产业经验丰富的研发制造与运营团队,及清华电子系科研团队。

昕感科技产品性能和可靠性对标国际一流企业,已在650V、1200V和1700V等电压平台上完成数十款功率器件和模块产品的量产,部分产品已通过AEC-Q101车规级可靠性认证,产品累计出货客户百余家。昕感科技正全力实现功率器件在工业、新能源汽车和能源等市场更广泛的应用,致力成为中国功率半导体领域的变革引领者。

2、随着新能源汽车对性能要求的不断提高,宽禁带半导体技术也在不断迭代升级。贵公司如何保持技术领先地位?在研发投入、人才培养和产学研合作方面有哪些举措?

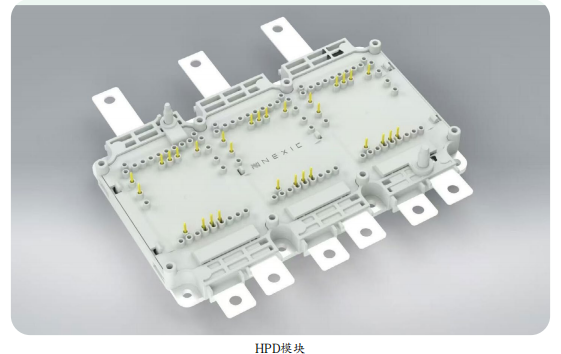

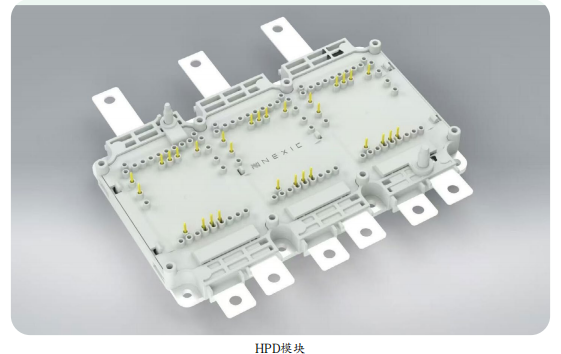

李道会:面对新能源汽车性能需求的持续升级,我司通过前瞻技术布局、高强度研发投入与开放式创新生态巩固功率半导体领域的领先地位。在技术迭代层面,昕感科技建立了全套的功率半导体开发流程体系,拥有芯片自定义-先进材料开发-工艺开发-工艺整合-产品试制-性能测试-老化筛选-可靠性验证-失效分析完整的产品迭代和验证资源及高端人才储备,基于对车规实际应用的丰富经验建立了完整的车规级功率模块测试,筛选老化和加严考核的验证能力。推出了业界领先的超低导通电阻1200V/7mΩ SiC MOSFET器件,该产品基于车规级工艺平台,采用先进结构和制造工艺,兼容18V栅压驱动,配合TO-247-4L Plus封装,具备开尔文源极和低热阻等优势,能够显著降低开关损耗及震荡,提升器件散热表现。昕感科技自主研发的车规级HPD碳化硅模块,采用高功率密度封装,具有耐高压、开关速度快、损耗低、散热强的特点,耐温175 ℃,是目前新能源汽车实现轻量、高可靠驱动的首选功率模块。昕感科技在人才建设方面,逐年加大研发投入,并实施“ 尖端人才引进计划”,吸引了国家级重点引进人才、功率半导体龙头企业高管、产业经验丰富的研发制造与运营团队、及清华集成电路学院博士团队,建起了昕感科技的技术护城河。同时,通过内部的导师制培养体系以及邀请行业前沿技术领头人分享培训快速组搭建了昕感的人才梯队。对外与车企、高校共建车规芯片联合实验室,参与并主导制定车规碳化硅模块的行业标准。

3、目前,新能源汽车市场竞争激烈,不同车企对宽禁带半导体产品的需求也存在差异。贵公司如何根据不同客户的需求,提供定制化的产品或解决方案?在客户服务和技术支持方面有哪些经验和做法?

李道会:功率半导体是能源转换与传输的核心器件、电力电子装置的“ CPU”,随着碳化硅全价值链:包括衬底材料-外延-芯片设计-芯片制造-模块封装-系统应用等的逐步成熟和提升,碳化硅作为动力之“ 芯片”成为推动电动汽车产业发展的核心技术之一。新能源车企,为满足企业自身快速迭代需求,寻求高度定制化碳化硅SiC模块或器件,改变原有开发模式。车规主驱应用对于碳化硅器件设计制造技术,以及碳化硅封装技术的设计-工艺-材料-电性能及可靠性等方面提出了更具挑战性的要求,需要碳化硅从业者面对挑战,与车企高度配合形成技术产品闭环。

昕感科技通过精准需求分层和全周期技术协同提供定制化解决方案。昕感科技自主研发的车规级HPD碳化硅模块,采用高功率密度封装,具有耐高压、开关速度快、损耗低、散热强的特点,耐温175 ℃、是目前新能源汽车实现轻量、高可靠驱动的首选功率模块。而面向400–800 V 新能源轻卡、小型物流车、A/B 级乘用车,昕感科技推出了自主研发的mini HPD碳化硅模块,采用高

功率密度设计,尺寸缩小40%,具备银烧结、175 ℃耐温,兼顾轻量、高效与可靠性。在服务端,昕感科技提供一站式解决方案,涵盖需求咨询、开发设计、产品测试、老化筛选、加严耐久验证、安装调试以及故障分析等全方位服务。通过这些服务,客户可快速部署产品应用,并全面提升产品的市场竞争力,以确保产品能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

4、您如何看待当前宽禁带半导体在新能源汽车领域的发展趋势?未来几年,您认为该领域将面临哪些机遇和挑战?

李道会:在车企的工作经历,让我亲历了国产碳化硅(SiC)在新能源汽车主驱领域从近乎空白到逐步布局的进程。从应用目标看,主驱仍是SiC最大的市场方向。如果未来几年主驱仍是主流应用,那么混动和增程这两个方向就值得关注。中国每年新车总量大概3000万辆,目前新能源车占比接近一半,这在2020年是难以想象的。如果基于SiC的混动车型大规模普及,其可观的市场规模将强力驱动国产主驱SiC芯片发展。

另一方面,纯电车型的200kW、300kW主驱功率模块应用对碳化硅芯片可靠性要求极高,但像增程式400伏系统标配的160kW模块,实际使用功率可能只有几十千瓦,这显著降低了SiC的应用门槛,对碳化硅的推广非常有利。

2024年,国内有数家碳化硅衬底主流企业进入了国外几大功率半导体厂商的供应商行列,这是国产碳化硅材料领域的重大突破。材料环节始终是SiC产业价值链的核心。前些年,国内相关碳化硅衬底企业打破了国外巨头的垄断,国内衬底企业打破国外垄断已意义非凡;尽管价值链各环节占比可能动态调整,材料的基础性与关键性地位不变。随着全产业链逐渐成熟,中国碳化硅在应用端的发展速度最快,整体市场规模极具潜力。

5、在推动宽禁带半导体在新能源汽车领域的广泛应用方面,您认为行业还需要在哪些方面加强合作?贵公司在这方面有哪些规划和行动?

李道会:为推动碳化硅在新能源汽车领域实现更广泛的应用,行业亟需在关键环节深化合作。首要任务是强化产业链协同创新,建立覆盖材料、芯片、模块到整车的联合研发机制,集中攻克如8英寸衬底良率提升和车规级高功率模块长期可靠性验证等共性技术瓶颈。其次,共建标准与开放生态至关重要,需制定统一的测试认证体系,促进失效数据共享以显著缩短产品验证周期,并通过规模化生产来实现未来1-2年内成本降低40-50%的目标,比如推动SiC器件向10万元级主流车型渗透。此外,构建韧性供应链是保障产业安全的基础,应积极布局“ 国际-国内”双循环产能网络,以应对潜在的地缘风险,确保供应稳定。我们正通过垂直整合与开放合作战略加速布局。昕感科技已建成高性能功率半导体器件研发、生产基地与测试分析应用中心,实现了从技术创新到产品落地的全产业链布局,确保了产品的高质量和高可靠性。

另外,我们的车规级SiC模块封装产线建成以后也将大大提升我们的规模化交付能力。昕感科技针对性开发适配新能源汽车的车规级HPD碳化硅模块;面向400–800 V 新能源轻卡、小型物流车、A/B 级乘用车,则推出了自主研发的mini HPD碳化硅模块。在技术攻关领域,我们与业内龙头企业建立战略合作关系,共同定义开发模块新技术,新封装,新材料,如嵌入式PCB封装技术,铜烧结材料和TLPS材料技术等。在新兴行业布局领域,积极布局和整合资源开发eVOTL,机器人等新型功率组件产品。

在生态合作层面,昕感科技开放合作与上下游企业开展车规认证数据共享,成功将关键产品研发周期缩短50%。通过材料端的国产化突破与应用端的规模化降本双轮驱动,昕感科技正全力推动碳化硅技术在新能源汽车电驱系统中的普及与升级,助力中国新能源产业在全球竞争中占据技术制高点。

凌晓渊——ASMPT/奥芯明汽车功率半导体业务负责人

凌晓渊——ASMPT/奥芯明汽车功率半导体业务负责人

奥芯明

1、请简要介绍一下贵公司的基本情况。

凌晓渊:奥芯明成立于2023年,总部位于上海,是全球封装解决方案提供商ASMPT设立的本土独立品牌,专注服务中国半导体封装市场。奥芯明聚焦于芯片制造后道工艺关键环节的设备国产化落地与技术创新,具备从研发、设计、组装到销售的本地化运营能力,服务于微电子、光电、功率半导体等多领域应用 。依托ASMPT强大的全球技术平台,奥芯明结合本地化工程能力和快速响应机制,致力于为客户提供高性能、高可靠的封装设备解决方案。

2、宽禁带半导体在新能源汽车应用中面临诸多技术挑战,如材料制备、器件设计、封装工艺等。贵公司在这些方面有哪些独特的技术突破或创新成果?能否举例说明?

凌晓渊:宽禁带半导体(如碳化硅SiC、氮化镓GaN)因其材料特性,在新能源汽车功率电子中有巨大的性能提升潜力,但也面临诸多技术挑战。首先,在材料层面,SiC芯片制造难度高,晶圆缺陷密度和尺寸限制在早期制约了器件成本和良率。SiC晶片硬度大、脆性高,加工和切割需要特殊工艺控制。SiC MOSFET需解决栅氧可靠性和界面态等问题,GaN器件则涉及常导通/常关断结构的创新设计。这些挑战要求半导体厂家在设计上突破传统硅器件的经验,确保在高电场、高频环境下器件的长期稳定。

封装工艺层面的挑战尤为突出,因为宽禁带器件可在更高温度、更高电压和更大功率密度下工作。传统封装材料如锡焊料在高温下可靠性欠佳,热疲劳易导致失效。因此,行业正转向新型互连材料和工艺,例如烧结银替代焊料,以满足SiC器件高温服役的需要。烧结银具有零空洞、低温烧结/高温服役的优势,能够显著提高封装的热导率和电导率。但烧结银工艺本身对设备提出要求:需要精确控制压力、温度,在无氧环境中完成烧结,以保证键合强度和可靠性。此外,宽禁带功率器件开关速度高,对封装的电感寄生参数要求更严苛,必须优化引线连接和封装结构以降低寄生电感和电容。

针对上述挑战,ASMPT在封装工艺装备上实现了一系列技术突破,并推出了代表性产品以支持宽禁带功率器件在新能源汽车领域的应用。奥芯明作为ASMPT在中国的本地化平台,已完成相关设备的本土适配与交付。

印刷方面,ASMPT的DEK平台拥有3D印刷技术,可用于复杂场景下的银膏(或铜膏)印刷,具备优异的厚度均匀性与图形精度控制能力。塑封方面,ASMPT的3Ge和3Ge P平台集成了多项面向主流功率模块(如DSC、DCM、TPAK等)的先进封装能力,包括表面覆膜塑封(FAM)、可伸缩顶针(retractable pin)与主动式表面动态补偿(DSC molding)等。其无框架基板封装方案为行业首创,提升了结构紧凑度与散热效率。

烧结方面,ASMPT推出了先进的银烧结封装平台SilverSAM系列。这一平台创新性地提供了无氧化的铜兼容烧结环境,通过真空/惰性气氛保护使功率芯片和铜基板在烧结过程中免受氧化。SilverSAM采用薄膜辅助烧结工艺,配合精密的压力控制,确保在施加压力烧结时不会损伤脆性的SiC芯片。其核心烧结单元可精确控制压力、温度和时间的组合,实现银微粒的可靠烧结连接,形成高强度、高导热的键合层。

值得一提的是,SilverSAM可适应多种封装形式:从5”x7”的大尺寸DBC/AMB基板面板,到单片基板甚至晶圆级烧结,以及功率分立器件的引线框封装,都可以在同一平台上烧结互连。这种灵活性使其不仅能进行芯片到基板的烧结键合,还支持芯片顶层烧结连接(如烧结铜夹片,DTS),各种结构包括大功率端子和其他器件例如温度芯片,电阻芯片,合金垫块,嵌入式功率电路板和柔性电路板的烧结,以及基板到散热器的大面积有压烧结,可实现真正意义上的双面烧结封装,为下一代高功率密度模块提供工艺支持。

SilverSAM平台还采用了专利的抗氧化技术和均匀压力控制以及选择性施压技术方案,保证每一颗芯片受压均匀,不同芯片和器件可准确施加客户指定的压强,烧结层致密无缺陷,键合强度高、导热性能及可靠性优异。通过这种高可靠互连,SiC器件在封装后能够充分发挥其高温高功率性能,并大幅延长功率循环寿命。据第三方统计,相比传统焊料,采用银烧结技术可将功率模块的寿命提升5~10倍。

SilverSAM提供无氧化的烧结环境和均匀压力控制,实现高强度的芯片-基板银/铜烧结互连和基板-水冷散热器大面积银/铜烧结互连,可满足功率模块高可靠性的要求。平台的模块化设计还支持后续扩展:例如由单压机升级为双压机、三压机以线性提升烧结产能。

3、目前,新能源汽车市场竞争激烈,不同车企对宽禁带半导体产品的需求也存在差异。贵公司如何根据不同客户的需求,提供定制化的产品或解决方案?在客户服务和技术支持方面有哪些经验和做法?

凌晓渊:宽禁带半导体应用尚处于快速发展阶段,不同客户的产品设计和封装需求各异。我们深知定制化支持对于客户成功导入新技术至关重要,因此在服务与技术支持上采取了多方面的实践。首先,在设备方案层面,ASMPT及奥芯明的产品设计本身就强调模块化和灵活配置。例如SilverSAM上:其烧结模腔数目可从单压机升级为双压机、三压机,实现产能线性扩充 ;夹具和治具亦可根据客户的基板尺寸定制,从而满足不同规模和形式的功率器件烧结要求。通过标准平台+可选配置的方式,我们在设备硬件上为客户定制化提供了基础。更重要的是在工艺和服务层面,我们注重与客户紧密合作,提供全流程的技术支持。我们拥有经验丰富的本地工艺团队和应用工程师,在项目早期就介入,与客户共同评估产品设计对封装的要求,制定最佳工艺方案。例如,对于采用烧结银的新型封装,我们会根据器件尺寸、基板材料为客户优化烧结参数(压力/温度曲线等),并协助选择合适的银/铜浆料和表面电镀方案,确保烧结工艺稳定可靠。再如在大功率模块多芯片贴装中,我们的工程师可根据客户电路布局提供引线键合/压焊的优化建议,以降低环路电感并提高均流效果。

这些经验源自我们长期服务各类型客户所积累的知识库。奥芯明作为本地团队,还可将ASMPT全球的先进实践快速引入国内,根据中国客户需求进行二次开发和改进。

4、您如何看待当前宽禁带半导体在新能源汽车领域的发展趋势?未来几年,您认为该领域将面临哪些机遇和挑战?

凌晓渊:目前来看,宽禁带半导体,特别是SiC器件,在新能源汽车中的渗透速度明显加快。随着800V平台的量产落地,以及主驱系统对高效率、小体积、高温工作的需求不断上升,车规级功率器件正在从传统硅器件加速转向SiC,尤其是在OBC、DC-DC、主驱逆变器等核心部件中。

根据Yole Intelligence在2024年Q1发布的预测报告,到2028年全球SiC功率器件市场将超过100亿美元,年复合增长率超过30%。其中,新能源汽车是拉动需求的绝对主力,预计贡献超过60%的市场份额。这一趋势直接推动了封装层面的技术升级。

从封装角度看,未来的几个关键趋势值得关注。第一,器件结构更复杂。我们看到越来越多客户从单颗Die封装向多Die、多引脚模块化结构过渡,这对贴装精度、压力均匀性以及共面控制都提出了更高的要求。第二,银烧结正在取代传统焊接,成为高可靠封装的首选工艺。但与此同时,烧结材料与基板之间的热膨胀系数不匹配问题仍需解决,这对设备的温度分区控制、压力加载能力提出了新的挑战。第三,分立器件也在快速小型化、LGA化,贴装窗口进一步收窄,对高精度贴装和柔性设备配置提出了更高要求。

更复杂的一点是,每一家车厂或一级供应商对器件封装的要求并不一致。结构形式、材料选择、散热方式甚至流程节拍都存在差异。因此,设备平台如果不能适应这种“ 多变+碎片化”的需求,很难在产业升级过程中长期跟进客户。

我们认为,未来的3–5年是宽禁带封装技术体系逐步稳定和标准化的关键阶段。封装设备厂商不再只是提供单一设备,更应成为客户工艺协同的参与者。这要求设备平台既要具备极高的性能上限,也要保有足够的灵活性和集成潜力,能够支持客户从研发验证到批量投产的整个流程

闭环。

总的来说,这既是一次挑战,也是一场技术竞争下的结构性机会。谁能真正理解客户的工艺难点,并在可靠性、良率和效率之间找到最优解,谁就更有可能在这轮产业变革中占据一席之地。

5、随着新能源汽车产业的快速发展,宽禁带半导体市场规模不断扩大。贵公司对未来几年宽禁带半导体在新能源汽车领域的市场规模和增长趋势有何预测?

凌晓渊:从我们与行业客户的深度合作经验来看,宽禁带半导体,尤其是SiC器件在新能源汽车领域的增长已经进入加速通道。推动因素主要来自两个方面:第一,主流新能源车型正在向800V高压架构演进,这对器件的高频、高压、高温性能提出更高要求;第二,车厂和Tier 1对整车能效、快充能力与系统集成度的重视,正倒逼功率模块向更高性能、更小尺寸的方向发展。根据Yole Intelligence在2024年发布的预测报告,全球SiC功率器件市场将在2028年达到106亿美元规模,新能源汽车将持续占据其中最大的应用份额。在中国市场,头部车厂与Tier 1已将SiC应用从试点批次拓展至主力车型,相关封装产线建设呈现加速态势。这一发展也同步带动了对高性能封装设备的需求上升。从分立器件贴装到模块烧结,从材料热膨胀匹配到多

Die共面度控制,客户对于设备在精度、柔性与工艺稳定性方面的要求明显提高。我们注意到,不少客户已不再以“ 单台设备性能”为主要考量,更关注整线工艺流程的兼容性、可复制性与智能化程度。在这种背景下,奥芯明SD8312 Plus软焊料固晶平台。该设备支持多种软钎焊工艺路径,并具备良好的温度均匀

性与压力可调节性,能够应对大芯片封装和小尺寸焊盘(Pad)结构中常见的贴装偏移与翘曲问题,适用于多种封装形式(如TO、DFN、SOP等)。

同时,针对模块类封装的高可靠连接需求,ASMPT即将发布的下一代银/铜烧结平台SilverSAM Pro,将引入更高压合能力、更精确的压强控制,更细分的压头设计,无氧模腔,更大的有效烧结面积,更智能化的压力温度闭环动态控制系统,支持扩散焊,并扩展对双面烧结、厚基板AMB等复杂工艺的兼容性,极大的提高设备产能,进一步提升模组封装的一致性与长期可靠性。

我们认为,未来宽禁带半导体封装环节将不再是传统的贴片+焊接工艺的简单叠加,而是一个涵盖材料、结构、热管理与自动化控制的多维度协同系统。设备企业需要在理解客户封装策略的基础上,提供具备工艺适配能力与智能产线集成潜力的整体解决方案,才能真正服务好这个快速发展的新兴市场。

6、在推动宽禁带半导体在新能源汽车领域的广泛应用方面,您认为行业还需要在哪些方面加强合作?贵公司在这方面有哪些规划和行动?

凌晓渊:宽禁带半导体的大规模导入,正在倒逼产业链协同模式从传统“ 交付导向”向“ 协同开发导向”转变。其本质是:芯片性能、封装工艺与设备平台三者之间的技术边界正趋于融合,这也意味着单一环节的进步很难推动整体良率或可靠性的跃升。

因此,我们认为,产业要真正实现宽禁带器件在新能源汽车中的规模化应用,至少应在以下三方面加强跨界合作:材料–工艺–设备三维协同开发:当前如烧结银膏、烧结铜膏、软钎焊料等新材料层出不穷,但很多缺乏与设备平台的深度适配验证。应通过联合工艺窗口开发(Joint Process DOE)提前建立标准工艺组合,提升导入效率。标准化验证平台建设:行业尚缺乏可共享的器件封装测试平台,不同厂商自建产线验证周期长、投入大。建议行业推动开放式封装验证平台,提升设备、材料、器件的交叉验证效率。

封装人才与知识的行业共建:宽禁带功率器件封装对热管理、电磁兼容、材料可靠性均提出较高要求,但当前专业人才储备不足,培训与实践脱节,行业应通过协会或龙头企业牵头,推动封装教育与工程培训体系建设。在这方面奥芯明也在积极布局。我们正在奥芯明临港研发中心建立功率半导体实验室,用于中国本土客户的新材料/新产品/新工艺路线的快速验证;加大中国本土市场的推广力度,进一步巩固与OEM、Tier 1和OSAT等厂商的紧密合作;积极寻求与材料供应商开展联合测试,推动下一代ASMPT SilverSAM Pro平台的开放生态;加大建设面向客户的封装工艺工程支持团队,提供全方位的产品设计、工程工艺建议、联合产品导入等支持,帮助客户缩短从样品验证到量产Ramp-up的周期。

我们相信,宽禁带半导体的普及不是靠单一技术突破,而是依赖整个行业链条的同步升级。只有打破设备、材料、工艺、应用之间的壁垒,推动从“ 接口式合作”向“ 协同式开发”演进,才能真正释放出其在新能源汽车领域的全部潜力。

共0条 [查看全部] 网友评论